Geschichte(n)

Der Anfang 2010 – das Projekt HUSCO

Das Klima in Städten unterscheidet sich von dem in den umliegenden Gebieten, da die natürlichen Energie- und Feuchtebilanzen von den modifizierten Oberflächen beeinflusst werden. Darüber hinaus sind städtische Böden kleinräumig stark unterschiedlich und weisen anthropogene Überprägungen auf. Ob diese Variabilität zur Formierung des lokal unterschiedlichen Stadtklimas auf der Mikroskala beiträgt, wurde mit dem Projekt HUSCO (Hamburg Urban Soil Climate Observatory) untersucht. Dieses war Teil des Exzellenzclusters CliSAP in Phase 1 und 2.

Ein Forschungsprojekt gemeinsam mit dem Institut für Bodenkunde

Ein Messnetz aus meteorologischen und bodenkundlichen Stationen lieferte hierfür von 2010 bis 2016 zeitlich hochaufgelöste Daten zu bodenphysikalischen und atmosphärischen Parametern an verschiedenen urbanen und suburbanen Standorten in Hamburg. Ziel dieses Projekts wares, ein genaueres Verständnis der Interaktionen zwischen Pedosphäre und Atmosphäre im urbanen Raum zu erlangen. Fokus lag auf der experimentellen Quantifizierung der Heterogenität des Stadtklimas und der Untersuchung der Wechselwirkung Boden-Atmosphäre im urbanen Raum – am Beispiel der Freien und Hansestadt Hamburg.

Hamburg Urban Soil Climate Observatory (HUSCO): Einfluss von Feuchte- und Energieflüssen städtischer Böden auf das lokale Klima

Ein Schwerpunkt in diesem Themenfeld, der insbesondere in Hamburg optimal untersucht werden kann, ist der Einfluss des Grundwasserflurabstands. Daher fand die beispielhafte Untersuchung der Klimafunktion von Böden anhand des Einflusses unterschiedlicher Bodenwasserhaushalte innerhalb verschiedener typischer Stadtstruktureinheiten statt. Der lokale Effekt von Grundwasserflurabstand und Bodeneigenschaften auf meteorologische Größen im urbanen Raum wurde mittels mehrjähriger in-situ-Bodenmessungen, Messungen von Klimaparametern und Flussmessungen über zwei Stadtteilen bewertet . Die Ergebnisse dieses Projekts sollen konkretere Vorhersagen zu den Auswirkungen des Klimawandels im urbanen Raum und die Ableitung von Anpassungsoptionen an den Klimawandel durch stadtplanerische Maßnahmen ermöglichen.

Langzeitmessungen begannen im Frühsommer 2010 in drei Stadtteilen Hamburgs und wurden vier Jahre später durch drei weitere Messstandorte ergänzt. Das Messnetz umfasste bis 2016:

- 10 MeteoStationen (Lufttemperatur, -feuchte, Niederschlag, Wind, Oberflächentemperatur, Luftdruck, solare Einstrahlung, Bodenwärmestrom)

- 18 BodenStationen (in fünf Tiefen bis 1,6m: Bodenwassergehalt, -spannung und -temperatur)

- 2 Eddy Kovarianz Systeme (turbulente Flüsse)

Bei Interesse an den Ergebnissen des Projektes HUSCO: Die daraus hervorgegangenen Publikationen sind hier zu finden.

Aufbau der ersten HUSCO-Stationen in 2010

Im Sommer und Herbst 2010 wurden fünf Wetterstationen im Hamburger Stadtgebiet im Rahmen des Projektes HUSCO installiert. Diese erfassen sowohl meteorologische als auch bodenkundliche Parameter. Dazu kamen im folgenden Jahr noch eine weitere Wetterstation sowie sechs reine Bodenmessstationen und zwei Eddy-Kovarianz-Systeme zur Messung turbulenter Flüsse von Energie und Feuchte.

Einen authentischen Eindruck von den Aufbauarbeiten geben die folgenden Fotos.

Foto: UHH/Wiesner

Die erste Station wird 2010 in der Neustadt auf einem Parkdeck installiert, hier nur mit meteorologischen Sensoren.

Foto: UHH/Wiesner

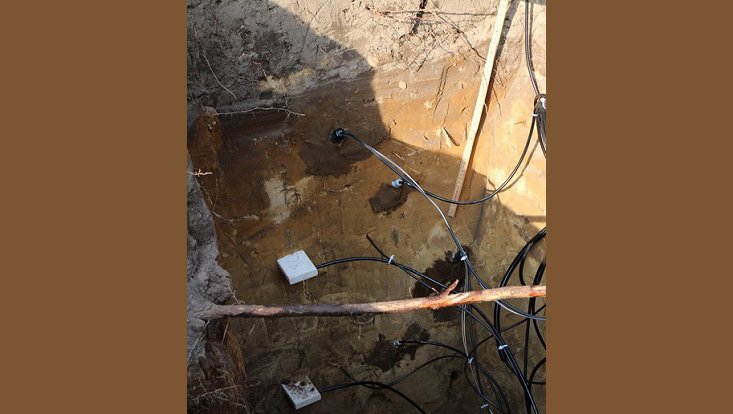

In den Monaten danach wurden nicht nur Wetterstationen aufgebaut, sondern auch so einige Kubikmeter Erde geschaufelt.

Foto: UHH/Wiesner

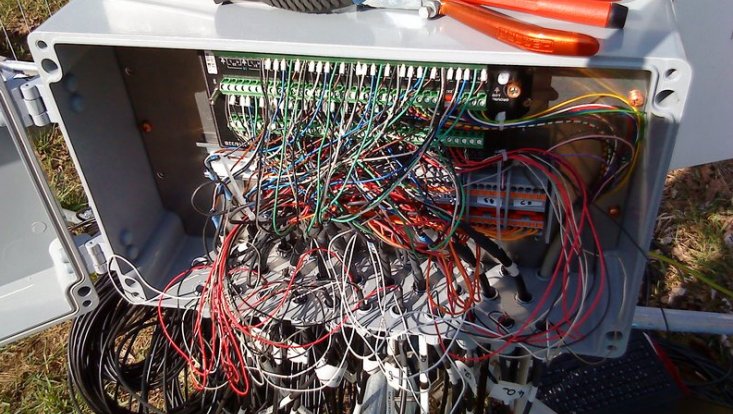

Es war dabei nicht immer einfach, den Überblick zu behalten bei so vielen Sensoren und Kabeln.

Foto: UHH/Wiesner

Während unserer Arbeit gab es häufiger auch neugierige Blicke.

Foto: UHH/Wiesner

Und mitunter ging es hoch hinaus, bis auf 35 m Höhe an einem Funkmast zur Installation der Eddy-Kovarianz-Station 2011.

Foto: UHH/Wiesner

Der Lohn der Mühen: Messungen hoch über Langenhorn.

Foto: UHH/Wiesner

Manche Dinge mussten vergraben werden, um nicht aufzufallen, wie hier Datenlogger, …

Foto: UHH/Wiesner

… denn hinterher durfte in diesem Park nichts mehr zu sehen sein.

Foto: UHH/Wiesner

Zum Schutz vor Rasenmähern – andernorts vor Eseln – wurden Bauzäune um die Stationen aufgestellt

Foto: UHH/Wiesner

Eine Wetterstation aufbauen, Bodensensorik installieren und Proben nehmen – eine ganztägige Aufgabe.

Foto: UHH/Wiesner

Außerdem wurden zahlreiche Bodenproben genommen, um sie im Labor zu analysieren.

Foto: UHH/Wiesner

Auch die Stromversorgung musste sichergestellt werden, wenn Solarpanels nicht ausreichten – Autobatterien waren die Lösung.

Ergänzung des Messnetzes – das Projekt HUSCO 2

Mit der Fortführung des HUSCO Projektes in der zweiten Phase des Exzellenzclusters CliSAP war es möglich, weitere Wetter- und Bodenstationen in Hamburg aufzubauen. So wurden 2014 vier Wetterstationen ergänzt, teilweise mit Bodensensorik.

Foto: UHH/Wiesner

Die Flächennutzungsart „Industrie“ wurde ergänzt.

Foto: UHH/Wiesner

Es wurden weitere Bodensensoren eingegraben – also wieder tief gegraben in Hamburgs Böden.

Foto: UHH/Wiesner

Auch der Wettermast Hamburg bekam im Zuge der Arbeiten zu HUSCO 2 eigene Bodensensoren.

Foto: UHH/Wiesner

Dabei fanden sich so einige Dinge im Boden, die das Buddeln erschwerten.

Foto: UHH/Wiesner

Die Standorte der neuen Stationen motivierten leider zum ersten Mal auch Vandalen dazu, unsere Messtechnik zerstören zu wollen.

Foto: UHH/Wiesner

Die Erfahrung aus dem Einbau 2010 ließ diese Bodenprofile besonders strukturiert instrumentiert werden.

Umstrukturierung und Erweiterung – HUSCONET

2016 war das Jahr der Veränderungen – das Projekt HUSCO in der bisherigen Form ging zu Ende. Das hierbei aufgebaute Messnetz hat jedoch viele wertvolle Messdaten und Erkenntnisse geliefert, so dass eine Fortführung der stadtklimatischen und bodenkundlichen Messungen in Hamburg von großem Interesse war.

Somit wurde mithilfe der aufgebauten Infrastruktur die Basis gelegt für weitere Projekte im Themenbereich Stadtklima und Stadtökologie. Dazu zählen unter anderem

- Meteorologische Charakterisierung von Antrieb und städtischer Modifikation für die Beurteilung von Klimamodellen (als Teil der BMBF-Fördermaßnahme „Stadtklima im Wandel – Dreidimensionale Observierung atmosphärischer Prozesse in Städten“)

- Stadtbäume im Klimawandel (Institut für Bodenkunde u. a.)

- StucK – Gewässerbewirtschaftungskonzept (Beteiligung des Instituts für Bodenkunde)

- …

Diese Projekte beinhalten neben den Messdaten der bereits betriebenen Wetter- und Bodenstationen auch weitere Messinstrumentierungen. Außerdem wurden weitere Stationen aufgebaut, teilweise mit ähnlichen oder auch verschiedenen Sensoren. Alles zusammen läuft ab 2017 unter dem Namen HUSCONET als Messnetzwerk von meteorologischen und bodenkundlichen Sensoren im Stadtgebiet Hamburgs.

Forschung zu „Stadtklima im Wandel“ im Projekt [UC]²:B-3DO

BMBF-Fördermaßnahme Stadtklima im Wandel

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert im Rahmen der Maßnahme „Stadtklima im Wandel“ – Urban Climate Under Change [UC]² seit 1. Juni 2016 das Verbundprojekt „Dreidimensionale Observierung atmosphärischer Prozesse in Städten“ (3DO). Hierin wird eine Vielzahl atmosphärischer Datensätze in drei deutschen Großstädten erhoben (Berlin, Hamburg, Stuttgart). Insbesondere Langzeitbeobachtungen sollen dabei wertvolle Messdaten liefern, die nicht nur eine Validierung von Klimamodellen ermöglichen, sondern auch direkt für Anwendungen z. B. in der Stadtplanung und der Luftqualitätskontrolle genutzt werden können.

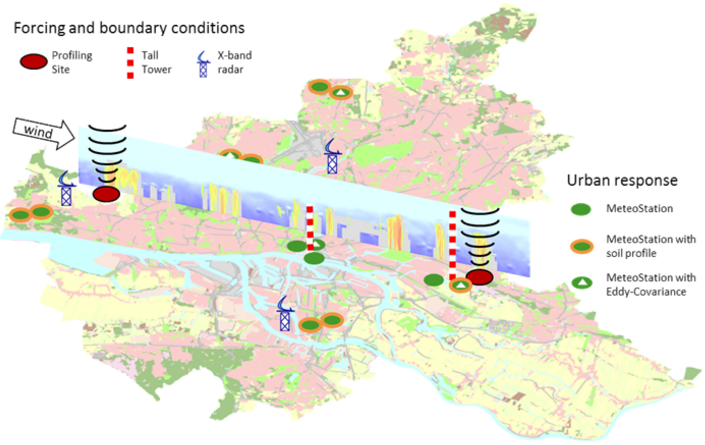

Teilprojekt: Meteorologischer Antrieb und städtische Modifikation

Mit Messungen in Hamburg soll dabei ein Beitrag dazu geleistet werden, die bestehende Wissenslücke zu räumlicher und zeitlicher Variabilität meteorologischer Größen in urbanen Räumen im Verhältnis zum übergeordneten Klima zu schließen. Mit Fokus auf Wind, Feuchte und Lufttemperatur werden zu diesem Zweck gleichzeitig atmosphärische Bedingungen am Stadtrand sowie die lokale innere städtische Wirkung beobachtet (siehe Abbildung). Dies stellt sicher, dass die meteorologischen Charakteristiken der Stadt in ihrer Gesamtheit quantitativ erfasst werden. Gerade die Stadt Hamburg eignet sich in besonderem Maße für die Erfassung dieser Kernparameter, da hier stetige Winde vorherrschen und große Teile innerstädtischer Wasserflächen sowie hoch anstehendes Grundwasser gegeben sind.

Skizze des Messkonzeptes für Hamburg: Messungen im Inneren sowie am Rand der Stadt, bodennah und in verschiedenen Höhen. (Darstellung: F. Ament)

Diesem Konzept zugrunde liegen die Daten der Wetterstationen aus HUSCONET, sowie des Hamburger Wettermasts und des Niederschlagsradar des Meteorologischen Instituts. Diese Bestandteile des Messnetzes sind bereits seit Jahren in Betrieb und liefern Informationen zu den Modifikationen von Wetter und Klima in der Stadt. Ergänzt werden sie durch neue Profilmessungen am Stadtrand und in Intensivmesskampagnen auch innerhalb der Stadt. Insbesondere Zeitskalen, auf denen urbanes Klima von Einwohnern wahrgenommen wird, sollen im Fokus der Datenauswertung stehen: Tage (Hitzewellen), Stunden (Tagesgänge) und Minuten (städtische Ventilation und Windkomfort).